|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

||||||

|

|

|

আত্মা নিয়ে ইতং-বিতং (৩য় পর্ব) (উৎসর্গ: গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী – আত্মায় অবিশ্বাসী একজন পরিপূর্ণ ইহজাগতিক মানুষ)

আগের পর্বের পর ... আমরা আগের পর্বে রমন লাম্বার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। রমন লাম্বার মত মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি দলছূট ব্যান্ডের গায়ক সঞ্জীব চৌধুরীরও। এই সুপ্রতিষ্ঠিত গায়কের ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণে মস্তিস্ক তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছিল। তিনি চলে গিয়েছিলেন কোমায়। কোমায় একবার কেউ চলে গেলে তাকে পুনরায় জীবনে ফেরৎ আনা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব ব্যাপার। কোমার স্থায়িত্ব সাধারণতঃ দুই থেকে চার সপ্তাহ থাকে। যারা চেতনা ফিরে পান, তারা সাধারণতঃ ২/১ দিনের মধ্যেই তা ফিরে পান। বাকীদের অনেকেই মারা যান, কিন্তু অনেকে কোমা থেকে উঠে আসেন বটে কিন্তু রয়ে যান অচেতন দশায় – যাকে মেডিকেলের ভাষায় বলে ‘নিষ্ক্রিয় দশা’ বা ‘ভেজিটেটিভ স্টেট’ (vegetative state)। ডাক্তার এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য এ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কারণ রোগীর দেহটা বেঁচে থাকলেও মস্তিস্ক থাকে নিস্ক্রিয়। টেকনিকালি, এদের তখন মৃতও বলাও যায় না, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস সহ কিছু শারীরিক কাজ কর্ম চলতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই। মাসাধিককাল পর এ ধরনের রোগীরা পৌছে যান ‘স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’য় (Persistent vegetative state)। যতই দিন পেরুতে থাকে রোগীর সচেতনতা আবারো ফিরে আসার সম্ভাবনা কমতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিস্কের কোষগুলো ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে। ওই সময় কৃত্রিমভাবে তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তার চৈতন্য আর ফেরৎ আসে না। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার মাল্টি সোসাইটি টাস্ক-ফোর্সের এগার জন গবেষকের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশায় রোগী একবার পৌঁছে গেলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা চলে যায় শুন্যের কাছাকাছি৩৮। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর ডাক্তারদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় রোগীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপন করার, কারণ ততদিনে তাদের জানা হয়ে যায় যে, এ রোগী আর চৈতন্য ফিরে পাবে না। পাঠকদের নিশ্চয় ফ্লোরিডার টেরি শাইভোর ঘটনার কথা মনে আছে, যার খবর সারা আমেরিকা জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। ১৫ বছর ধরে ‘স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’য় থাকার পর টেরি শাইভোর স্বামীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে যখন ডাক্তাররা টেরির মুখ থেকে খাদ্যনালী খুলে দিয়ে তার ‘দেহাবসান’ ঘটানোর উদ্যোগ নিলেন, তখন তা আমেরিকার রাজণৈতিক মহলকে তোলপার করে তুলেছিল। রক্ষণশীলেরা ডাক্তারদের এ নাফরমানিকে দেখেছিলেন ‘খোদার উপর খোদকারী’র দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু ডাক্তারদের করণীয় ছিল না কিছুই। টেরি শাইভোর সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই থেকে দেখা গিয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে ব্রেন টিস্যুর অনেকটুকুই নষ্ট হয়ে গেছে। আদালতের রায়ও গিয়েছিল ডাক্তারদের অনূকূলেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাক্তারেরা কোন্ আলামতের ভিত্তিতে সিধান্ত নেন যে, রোগী স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে নাকি চেতনা ফিরে পাবার আশা আছে? এটি নিঃসন্দেহ, ডাক্তার যদি বোঝেন যে, চেতনা ফিরে আসার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও আছে, তাহলে কখনোই দেহবাসনের মাধ্যমে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করবেন না। ডাক্তাররা আসলে সিদ্ধান্ত নেন ‘ব্রেন ইমেজিং টেকনিক’ নামে এক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিস্ক পর্যবেক্ষণ করে - তারা দেখেন আহত মস্তিস্কে আদৌ কোন ধরণের বোধ শক্তি কিংবা চেতনার আলামত পাওয়া যাচ্ছে কিনা । অনেক সময় এই আলামত খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে – সহজে ধরা যায় না। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে – ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা ‘মিনিমালি কনশাস স্টেট’। কাজেই ডাক্তারদেরকে খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, এবং তা দীর্ঘমেয়াদী। যেমন, এড্রিয়ান ওয়েনের নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের তত্ত্বাবধানে ২৩ বছরের এক তরুনী চিকিৎসারত অবস্থায় আছে। ভয়াবহ সরক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত এ তরুনীর মস্তিস্ক বেশ ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক সপ্তাহ কোমায় থাকার পর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ‘নিষ্ক্রিয় দশা’য় এসে ভীরলেন। সেই তরুনী এখন চোখের পাপড়ি মেলতে পারেন, কিন্তু বাইরের কোন নির্দেশ পালন করার নূন্যতম আলামত কখনোই দেখান নি। ডাক্তারেরা মেয়েটির মস্তিস্ক কি অবস্থায় আছে তা নিঃসন্দেহ হবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা চালালেন। যেমন, রোগীর সামনে গিয়ে বললেন, ‘কফির জন্য চিনি আর দুধ টেবিলে রাখা আছে, খাও’। এই মন্তব্যের কি প্রতিক্রিয়া রোগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জন্য fMRI স্ক্যান করে খুঁজে দেখলেন চিকিৎসকেরা। দেখলেন, ব্রেনের ভিতরে টেম্পোলার গাইরি নামের যে জায়গাটা আছে সেটা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। মাথার এই জায়গাটা সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা শোনা এবং বোঝার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটুকু বোঝা গেল, হয়ত মেয়েটি সচেতন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ অনেক সময় গভীর ঘুমে থাকা মানুষের সামনেও এ ধরণের নির্দেশ দিলে তাদের মাথার এই জায়গাগুলো উদ্দীপ্ত হয়।

আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারেরা ঠিক করলেন, রোগীকে দিয়ে টেনিস খেলাবেন। রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল – ‘মনে কর তুমি টেনিস গ্রাউন্ডে আছ। আস এবার আমার সাথে টেনিস খেল দেখি!’ নিঃসন্দেহে টেনিস খেলার প্রক্রিয়াটি এমনিতে বেশ জটিল। মাথার অনেকগুলো অংশের সমন্বিত সংযোগ করে তবে খেলাটা ঠিকমত খেলতে হয়। মাথার একটি অংশ আছে - সাপ্লিমেন্টারি মোটর এলাকা। এই এলাকাটা দেহের হাত-পা সহ অন্যান্য অংগ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেল তরুনীর মোটর এলাকা অনবরত উদ্দীপ্ত হচ্ছে। টেনিস খেললে তাই হওয়ার কথা। আবার রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল – ‘এবার মনে কর তুমি তোমার বাড়ীতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছ’। মস্তিস্ক স্ক্যান করে দেখা গেল এবারে মাথার প্রিমোটর, প্যারিটাল আর প্যারাহিপোক্যাম্পাল এলাকা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়। বোঝা গেল মেয়েটি সম্ভবতঃ সচেতন অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ ধরণের রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা একেবারে শূন্য নয়, বরং পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মন্দ নয় সম্ভাবনা। আর সেজন্যই মেয়েটিকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এবং মেয়েটিও এভাবেই ‘মিনিমালি কনশাস স্টেটে’ রয়েছে- কখনো ডাক্তারের নির্দেশ মানছে, কখনো নয়।

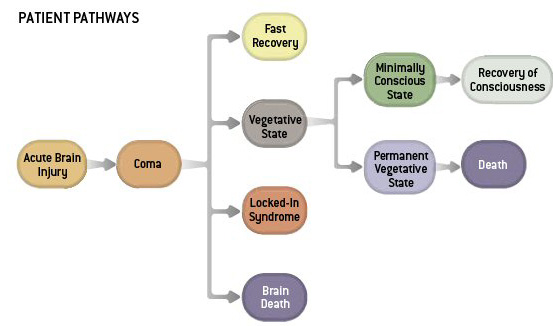

অনেকদিন ধরে ‘মিনিমালি কনশাস স্টেটে’ থাকার পর আবার মোটামুটি সচেতন অবস্থায় ফিরবার উদাহরণ হচ্ছে আরকান্সাসের টেরি ওয়ালিসের ঘটনা। তিনিও এক ভয়ঙ্কর ধরনের সরক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ১৯৮৪ সালে চেতনা হারান এবং প্রায় ১৯ বছর ধরে ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা ‘মিনিমালি কনশাস স্টেট’-এ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ২০০৩ সালে এসে টেরি ওয়ালিস কথা বলতে শুরু করেন। সেই সাথে হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও কিছুটা ফিরে পান। এখনো তিনি হাটতে চলতে পারেন না, এবং কারো না কারো সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়, কিন্তু তারপরও টেরি ওয়ালিসের উন্নতি লক্ষ্যনীয়। এথেকে বোঝা যায়, ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা ‘মিনিমালি কনশাস স্টেট’ থেকে আবার সচেতনতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব; কিন্তু ‘স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’ বা পার্মানেন্ট ভেজিটিটিভ স্টেট থেকে প্রত্যাবর্তন অনেকটা দূরাশাই বলতে হবে। নীচের ছবিটি দেখলে এ ব্যাপারটি হয়ত পাঠকদের জন্য আরো পরিস্কার হবে :

মৃত্যু নিয়ে আর কিছু কথা বলা যাক। আসলে মানুষের মত বহুকোষী উচ্চশ্রেনীর প্রাণীদের মৃত্যু দু’ ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ রয়েছে - মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, আর ফুসফুস। যে কোন একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বা কিংবা সঞ্জীব চৌধুরীর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে; হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সিয়া। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু ‘মৃত্যু’ ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতোটা কঠিন ছিলো না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিস্কার এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কিভাবে এখন হলফ করে সেই ‘হৃদয়দাতা’কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে ফেললো শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিষ্কার করে- যেটি হৃৎপিন্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আধুনিক কোন কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে - ‘হে হিমশীতল মৃত্যু - তুমি হচ্ছ রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপন!’

যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্নিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথ যাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে - কারো কারো জন্য কম সময়ের জন্য, আবার কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্যজন্মলাভ করা শিশু ফে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিলো একটি বেবুনের হৃৎপিন্ড সংযোজন করে।

আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের ‘জীবন প্রাপ্তি’র উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচবার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোন সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া যায় আর ওটি ঠিকমত জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এতো ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোন যকৃত পাওয়া যাচ্ছিলো না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিলো আর মৃত্যুর থাবা হলুদ থেকে হলুদাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে, ঠিক সে সময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরণের সরক দূর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে হুড়াহুড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিলো না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংগপ্রত্যংগগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিলো। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা এতো দুঃখের মাঝেও মানবিক কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করেননি। তিনি পারমানেন্ট ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জ্জীবিত জেমি আজো বেঁচে আছে- পড়াশুনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের পচিশটি বছর!

এবার আসুন প্রিয় পাঠক - আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের উপর দিয়ে স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে হিমশীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ। প্রায় আধাঘন্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিয়েছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রুষার শুরু করার প্রায় একঘন্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারো ‘নতুন করে’ ফিরে আসতে শুরু করলো। আসলে ঠান্ডা পানির তীব্র ঝাপ্টা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিলো। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসসুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগগুলো কিন্তু একটি ‘মিনিমাম লেভেলে’ কাজ করে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলো যথেষ্ট। চিকিৎসকরা একমত যে, বরফ শীতল ঠান্ডা পানি অনেকক্ষেত্রেই ক্লোরফর্মের মত অবচেতকের কাজ করে – অতিশীতল তাপমাত্রায় তখন দেহ চলে যায় ‘হাইবারনেশন’ বা শীতনিদ্রায় –ব্যাঙ, সাপ, বাদুর, কিছু মাছে যা হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায় ।

জাপানের রোকো পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন পরিবেশে ২৪ দিন ধরে অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার পরও কোব্ব সিটি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তোলা গেছে ১৭।

এবারে আসি মৃত্যুক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর ‘সঠিক’ সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিন্ড ১৫ মিনিট, কিডনী ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশী - ৬ ঘন্টা। অংগ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে তৎক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির যোগান থাকে। শক্তি উৎপন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

আত্মা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আত্মার ব্যাপারটা এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, সত্যই দেহাতীত কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তা অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন। আর আত্মায় বিশ্বাসী গবেষকেরা আত্মার অস্তিত্ব প্রামাণের জন্য নানা ধরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষার আয়োজন করেছেন। ১৯২১ সালে ডা: ডানকান ম্যাকডোগাল তাঁর বিখ্যাত "২১ গ্রাম পরীক্ষা" সম্পন্ন করেন১৮। তিনি দাবী করেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আত্মার ওজন নির্ণয় করতে পেরেছেন। তাঁর পরীক্ষা ছিল খুবই সহজ। তাঁর দাবী অনু্যায়ী তিনি ছয় জন রোগীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের এবং পরবর্তী মুহুর্তের দেহের ওজন মেপে দেখেন, ওজনের পার্থক্য ১১ গ্রাম থেকে ৪৩ গ্রামের মধ্যে (মিডিয়ায় যেমন আত্মার ওজন একদম মাপমত ২১ গ্রাম বলে প্রচার করা হয়, হুবহু তা অবশ্য পাননি)। ঠিক একইভাবে তিনি ছয়টি কুকুরের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন, এবং একই ভাবে ওজন মেপে দেখেন ওজনের কোন পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, মানুষেরই কেবল আত্মা আছে। কুকুর বিড়াল জাতীয় ইতর প্রাণীর আত্মা নেই। তাঁর এই পরীক্ষা মিডিয়ায় চমক সৃষ্টি করলেও বৈজ্ঞানিক মহলে অচীরেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ ম্যাকডোগাল নিজে বা অন্য কেউই এই ২১ গ্রামের পরীক্ষা পুনর্বার সম্পন্ন করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন নি, যা বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহনযোগ্যতা পাওয়ার অন্যতম মাপকাঠি। শুধু পরীক্ষাটি পুনর্বার সম্পন্ন করা গেল না- এটিই কেবল নয়, পরীক্ষার উপাত্ত বা ডেটা নিয়েও ছিল সমস্যা। ম্যাকডোগাল নিজেই তার গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছিলেন, তার গৃহীত ছয়টি উপাত্তের মধ্যে দুটোকে নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন কোন "ভ্যালু" না থাকার কারণে। দুটো উপাত্তে দেখালেন যে ওতে ওজন "ড্রপ" করেছে, এবং পরবর্তীতে এই ওজন আরো কমে গেল (আত্মা বাবাজী বোধ হয় ‘খ্যাপে খ্যাপে’ দেহত্যাগ করছিল!), আরেকটি ডেটায় ওজন হ্রাস না ঘটে বরং বিপরীতটাই ঘটতে দেখা গিয়েছিল, পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোন হ্রাসের ব্যাপার স্যাপার (এক্ষেত্রে বোধ হয় আত্মা বাবাজী সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না উনি কি দেহত্যাগ করবেন, নাকি করবেন না, নাকি দেহত্যাগ করে আবারও দেহে পুন:প্রবেশ করবেন, নাকি দেহকে চিরবিদায় জানাবেন!); শুধুমাত্র একটি উপাত্ত থেকে ওজন হ্রাসের ব্যাপারটা আঁচ করা গেল এবং জানা গেল এটি এক আউন্সের ৩/৪ ভাগ২৩ । এই একটিমাত্র ডেটা থেকে আসা সিদ্ধান্ত ভিত্তিক কোন প্রবন্ধ গবেষণা সাময়িকীতে স্থান করতে পারা অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে।

ম্যাকডোগালের "গবেষণার" ফলাফল প্রকাশের পর পরই ড: অগাস্টাস পি ক্লার্ক নামের একজন ডাক্তার আমেরিকান মেডিসিন জার্নালে ম্যাকডোগালের কাজের সমালোচনা করে লেখেন যে, ম্যাকডোগাল এখানে খুব স্বাভাবিক আনুকল্পটির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন : তা হচ্ছে এই ওজন হ্রাসের (যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে) ব্যাপারটাকে বাষ্পীভবনের (evaporation) মাধ্যমে দেহের পানি ত্যাগ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু পরমুহুর্তে দেহের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, এবং ফুসফুসের মধ্যকার বাতাস আর রক্তকে আর ঠান্ডা করতে পারে না। ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর দেহের লোমমকূপের মাধ্যমে পানি ইভাপোরেট করে বের হয়ে যাওয়ায় ওজন ঘাততি দেখা যেতে পারে। ড: অগাস্টাস পি ক্লার্কের এই ব্যাখা থেকে এটাও পরিস্কার হয় কেন কুকুরের ক্ষেত্রে কোন ওজন হ্রাসের ব্যাপার ঘটেনি। কারণ কুকুর মানুষের মত ঘামের মাধ্যমে দেহকে ঠান্ডা করে না। তারা করে ‘প্যান্টিং’ (panting)-এর মাধ্যমে।

আত্মা নিয়ে আরও অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ্ল, ব্রুস গ্রেসনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার (near death experience, সংক্ষেপে NDE) পরীক্ষা। দেহবিচ্যুত আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে আকর্ষণীয় সব অভিজ্ঞতার (Out of Body Experience, সংক্ষেপে ODE) কথা ঢালাওভাবে অনেক মুমূর্যু রোগী রোগমুক্তির পর বিভিন্ন মিডিয়ায় দাবী করে থাকেন । ব্যাপারগুলো কতটুকু সত্য তা পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাইলেন ব্রুস গ্রেসন। কিভাবে ব্রুস এ পরীক্ষাটি করলেন সেখানে যাওয়ার আগে এই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা বা এনডিই এবং দেহবিচ্যুত অভিজ্ঞতা বা ওডিই নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু কথা বলে নেয়া যাক। আমার খুব পরিচিতজনের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। বেশ কবছর আগের কথা। আমার জীবন সাথী বন্যা একবার গাড়িতে উঠতে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে মাথায় টক্কর লেগে খেল দরাম করে এক বারি। গাড়িতে উঠে বলতে লাগল তার সারা গা নাকি অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপদের কথা। তারাতারি তাকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হ্ল। চেতন – অচেতনের মাঝামাঝি কোন এক স্টেটে ছিল সে সময়টা (পরে বলেছিল সারাটা সময় নাকি তার মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে, যদিও তার মনে হয়েছিল মৃত্যু ব্যাপারটা তেমন ভয়ানক কিছু না)। হয়ত কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে থাকতে পারে সে। ভাগ্য ভাল, হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেওয়ার পর ডাক্তারদের সেবা যত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পায় সে। একটু পরে দিব্যি সুস্থ সবল হয়ে বাসায় ফিরে এল। কিন্তু হাসপাতালে ওই আধো জাগা আধো অচেতন অবস্থার মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলে সে। এই অভিজ্ঞতার কথা সে এখনও সুযোগ পেলেই বলে বেড়ায়। সে দেখছিল (নাকি বলা উচিত ‘অনুভব’ করেছিল), সে নাকি দেহ বিযুক্ত হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে। তার কোন ওজন নেই। হাল্কা পালকের মত হয়ে গেছে সে। ওভাবে ভেসে ভেসেই হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের শঙ্কিত মুখগুলোও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল সে। সারা ঘরের কোথায় কি আছে সবই দেখছিল উপর থেকে। টেবিলে রাখা পানির গ্লাস, বিছানার এলোমেলো চাদর, চিন্তিত লোকজনের মুখ, সবকিছু। সাইকোলজিস্টরা এ অবস্থাকেই বলেন ‘আউট অব বডি এক্সপেরিয়েন্স’। বিশ্বাসীরা এগুলোতে আত্মার দেহবিচ্যুত অবস্থার অপার্থিব নিদর্শন খুজে পান। মুমূর্যু বা মরণপ্রান্তিক অবস্থাতেই নাকি এ অভিজ্ঞতাগুলো বেশি দেখা যায়। রোগিদের অনেকে এসঅময় বিরাট বড় টানেলের শেযে আলো দেখা সহ নানা ধরণের আধি-ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। কেউ কেউ হাসপাতালের বিছানায় শায়িত চারিদিকে ডাক্তার-নার্স পরিবেষ্টিত নিজের মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে পান। ব্রুস গ্রেসন ঠিক করলেন এ অভিজ্ঞতার গল্পগুলো আসলেই সত্য, নাকি মুমুর্ষু অবস্থায় মনোবৈকল্য, তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তাঁর ল্যাপটপটি সাথে নিয়ে এলেন আর তাতে প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রঙ্গীন ছবি (যেমন, উড়োজাহাজ, নৌকা, প্রজাপতি, ফুল ইত্যাদি) বিক্ষিপ্তভাবে (রেন্ডমলি) ফুটিয়ে তুললেন। তারপর তিনি ল্যাপটপটিকে স্থাপন করলেন হাসপাতালের হার্টের অস্ত্রপ্রচার কক্ষের ছাদের কাছাকাছি কোথাও – এমন একটা জায়গায় যেখানে অস্ত্রপ্রচারের সময় রোগির দৃষ্টি পৌঁছয় না, কিন্তু দেহবিযুক্ত আত্মা হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেড়ালে তা রোগির দেখতে পাওয়ার কথা। গ্রেসন এনডিই এবং ওডিই’র দাবীদার পঞ্চাশ জন রোগির ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি চালনা করলেন, কিন্তু একজন রোগিও সঠিকভাবে ল্যাপটপের ছবিগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি ১৮ । ঠিক একই ধরণের পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জ্যান হোল্ডেন। তিনিও গ্রেসনের মতই নেগেটিভ ফলাফল পেলেন২৬।

আসলে তাই পাওয়ার কথা। যদি আত্মার মাধ্যমে তথাকথিত পরজগতের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হত তবে এই নব্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জগতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলত। আমাদের এত দিনের প্রচেষ্টায় বস্তুবাদি ধ্যান ধারণার যে বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ পলে পলে গড়ে উঠেছে তা অচীরেই ধ্বসে পড়ত, বদলে যেত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীজগতের এবং সর্বোপরি মানুষের উপত্তির সামগ্রিক ধ্যান ধারণা। মানব আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে রাতারাতি তা প্রকৃতিতে মানুষকে প্রদান করত এক অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা। কিন্তু তা হয়নি। বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সময়ের সকল আবিস্কার গেছে এই মানবকেন্দ্রিক ধারণার বিপরীতে। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন আমাদের আবাসভুমি পৃথিবী নামের গ্রহটি কোন বিশিষ্ট গ্রহ নয়, এটি না মহাবিশ্বের না এ সৌরজগতের কেন্দ্র। বরং লক্ষ কোটি গ্রহ তারকার ভীরে হারিয়ে যাওয়া সামান্য গ্রহ বৈ এটি কিছু নয়। এ যেন ছিল সনাতন চিন্তাভাবনার পিঠে এক রূঢ় চাবুক। এতদিনকার প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা, উপকথা আর ধর্মগ্রন্থের বাণীতে পৃথিবী যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা কোপার্নিকাসের এক চাবুকে যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তারপর ডারউইন এসে আরেক দফা চাবুক কষলেন। তিনি দেখালেন এ পৃথিবীর মত এর বাসিন্দা মানুষও কোন বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং অন্যান্য প্রাণিকূলের মতই দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ফল। এতদিন ধরে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, নিজেকে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ভেবে যে বিশ্বাসের পসরা সাজিয়ে এসেছিল, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে সেই বিশ্বাসের প্রাসাদোপম অট্টালিকা যেন তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ল। পরবর্তীতে আলেকজান্ডার ওপারিন, হাল্ডেন, ইউরে-মিলার, সিডনী ফক্সের ক্রমিক গবেষণা বিবর্তনকে নিয়ে গেল সূক্ষ রাসায়নিক স্তরে- যা অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষকে (অজৈবজনি) বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক সমাজে অজৈবজনি এবং বিবর্তন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষ আত্মার অস্তিত্ব ছারাই জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কৌতুহলী পাঠকেরা এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে বন্যা আহমেদের “বিবর্তনের পথ ধরে” (অবসর, ২০০৭)৩৭ এবং আমার ও ফরিদ আহমেদের লেখা “মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে” (অবসর, ২০০৭)১৯ বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আত্মা যদি নাই থাকল, বিভিন্ন জনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে (এনডিই এবং ওডিই) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ওই যে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে যে দেখতে পায় তারা হাসপাতালের কক্ষ জুড়ে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে? এরা কি সবাই তবে মিথ্যে বলছে? না মোটেও তা নয়। আর তাছাড়া ওভাবে সবাইকে মিথ্যেবাদী বানাতে গেলে ‘ঠগ বাছতে গা উজারের’ দশা হবে। কারণ এ ধরণের ওডিই-অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবাণদের সংখ্যা এ পৃথিবীতে নেহাত কম তো নয়। দেহ থেকে বের হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ানোই কেবল নয়, কেউ এ সময় টানেলের শেষে উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়, কেউ বা মৃত লোকজনের (যেমন সন্ত, যীশু খ্রীষ্ট, মুহম্মদ, ফেরেশতা, মৃত আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি) দেখা পায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ লোক মনে করে তাদের জীবনের কোন না কোন সময় ওডিই বা এনডিই –এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

আগামী পর্বে এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা যাবে।

ড. অভিজিৎ রায়, মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল : [email protected] |

|

|

||

|

|

|

|

||||

|

|

||||||