|

|

ডারউইন থেকে ডাবল

হেলিক্স - ১

দিগন্ত সরকার

আজকাল কেউ

যদি কোনো বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় খবর পড়তে যান তাহলে আর কিছু না হোক

একটা বিষয়ে খবর প্রথম পাতায় পাবেনই। সেটা হল জেনেটিক্স। মানে জিনতত্ত্ব।

বিজ্ঞানের খবর পড়লেই দেখবেন হয় কোনো বিজ্ঞানী নতুন কোনো রোগের জন্য দায়ী কোনো

জিন আবিষ্কার করেছেন, নাহয় আর কেউ কোনো প্রাণীকে ক্লোন করার চেষ্টা চালাচ্ছে,

এমনকি কোথাও উচ্চফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে - সবই কোনো না কোনো ভাবে জিনের সঙ্গে

জড়িত। আজকের দুনিয়ায় জিন নিয়ে নাড়াচাড়া করে কত কি করার কথা ভাবছেন বিজ্ঞানীরা -

অধিক শক্তিশালী মানুষ বানানো বা বংশগত রোগমুক্তির মত আরো অনেক সম্ভাবনার নতুন

পথ দেখিয়েছে জিনের আবিষ্কার।

মজার কথা, জিন-বিজ্ঞান চিরকাল এই অবস্থায় ছিল না। ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি

আবিষ্কার করে যেমন এডিসন ধনী হয়েছিলেন বা আপেক্ষিকতা আবিষ্কার করে যেমন

আইন্সটাইন জগৎজোড়া

খ্যাতি পেয়েছিলেন, জিন আবিষ্কারকের ব্যাপারে কিন্তু তা হয়নি। শুধু তাই নয়, জিন

আবিষ্কারের পর থেকেই একে মানুষের হিতে না লাগিয়ে হিতে-বিপরীত করে মানবজাতিকে

মনুষ্যত্ব-বিহীন এক সিউডো-সায়েন্সের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই অতল

খাদের কিনারা থেকে কি ভাবে জিন-বিজ্ঞান গত পাঁচ দশকে আবার প্রথম শ্রেণীতে স্থান

করে নিল, সেই ইতিহাসও কম রোমহর্ষক নয়।

জেনেটিক্সের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে থাকলেও বংশগতি বলে

কিছু যে হয় তা আদিম যুগ থেকেই মানুষ পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান হিসাবে কাজে লাগিয়ে

এসেছে। একজন মানুষের নিকটাত্মীয়দের সাথে আচার-আচরণগত মিল তখনও লক্ষ্য করা হত।

বাবা-মায়েরা নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়াতেন তখনো। তবে

তার প্রয়োগ ছিল মূলত পশুপালন আর কৃষিকাজে। যে গরু বেশী দুধ দেয় তার বাচ্চাও যে

বেশী দুধ দিতে পারে বা যে গাছের ফল বড়বড় হয় তার আশেপাশে একই বীজ থেকে জন্মানো

গাছের ফলও বড় হবে। তাছাড়া, বীজ ধরে রাখা আর কৃষিকাজের আরো অনেক বুদ্ধিই আসে

বংশগতির ধারণা থেকে। তবে তখন তত্ত্বগতভাবে এতটা শক্তিশালী না হলেও পর্যবেক্ষণ

করে অনেক দূরই গিয়েছিল মানবসভ্যতা। এর পরের ধাপে আসে নির্বাচিত পুনরুৎপাদন

- মানে সিলেক্টিভ ব্রিডিং। বেশী দুধ দেওয়া গরুর বেশী করে সন্তান এনে বা বড় ফলের

গাছের বীজ সংরক্ষণ করে আরো বেশী বেশী জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে অদিম মানুষ অনেক

প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে - নিজের খাদ্যসমস্যার সমাধানের

জন্য। আজকে আমরা যে কলা খাই, সেই কলা স্টেরাইল কলা, আসল কলায় বীজ থাকে। কিন্তু

বীজ থাকলে কি আর খেতে ভাল লাগে? তাই অযৌন জননের মাধ্যমে প্রজনন-অক্ষম কলাগাছ

বানিয়ে তাতে যে কলা ধরে তাই আমরা খাই। আর এই বিদ্যা অর্জিত হয়েছে হাজার নয়,

প্রায় দশ হাজার বছর আগে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে (এখনো এই অঞ্চলের প্রজাতিগুলোর

কলাই আমরা বেশী খাই - যেমন সিঙ্গাপুরী আর মার্তামান)- সুতরাং, আদিম মানুষকে যতই

বিজ্ঞানে অনুন্নত বলা হোক না কেন, বংশগতির ব্যাপারে মানুষের ধারণা অনেক পুরোনো।

কিন্তু কি কারণে এই বংশগতি লক্ষ্য করা যায়? কি সেই বস্তু যা জীবের শরীর থেকে

বার্তা বয়ে নিয়ে যায় অপত্যের শরীরে? বাবা-মায়ের মত গুণ কেন ছেলেমেয়ে পায়? তা

নিয়ে নিশ্চয় জল্পনা আদিম যুগেও ছিল। তবে, এই ধারণাকে প্রথম তত্ত্বের আকার দেবার

চেষ্টা করে গ্রীকরা। হিপোক্রিটাস এক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন যার নাম

প্যাঞ্জেনেসিস। তার দাবী ছিল, যৌন মিলনের সময় শরীরের বিভিন্ন অংশের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কোনো না কোনো ভাবে বংশগতি বয়ে নিয়ে যায়। এই তত্ব আজকে

আমাদের কাছে যতই হাস্যকর লাগুক, আজ থেকে দু হাজার বছর আগে এটাই ছিল অনেক। এই

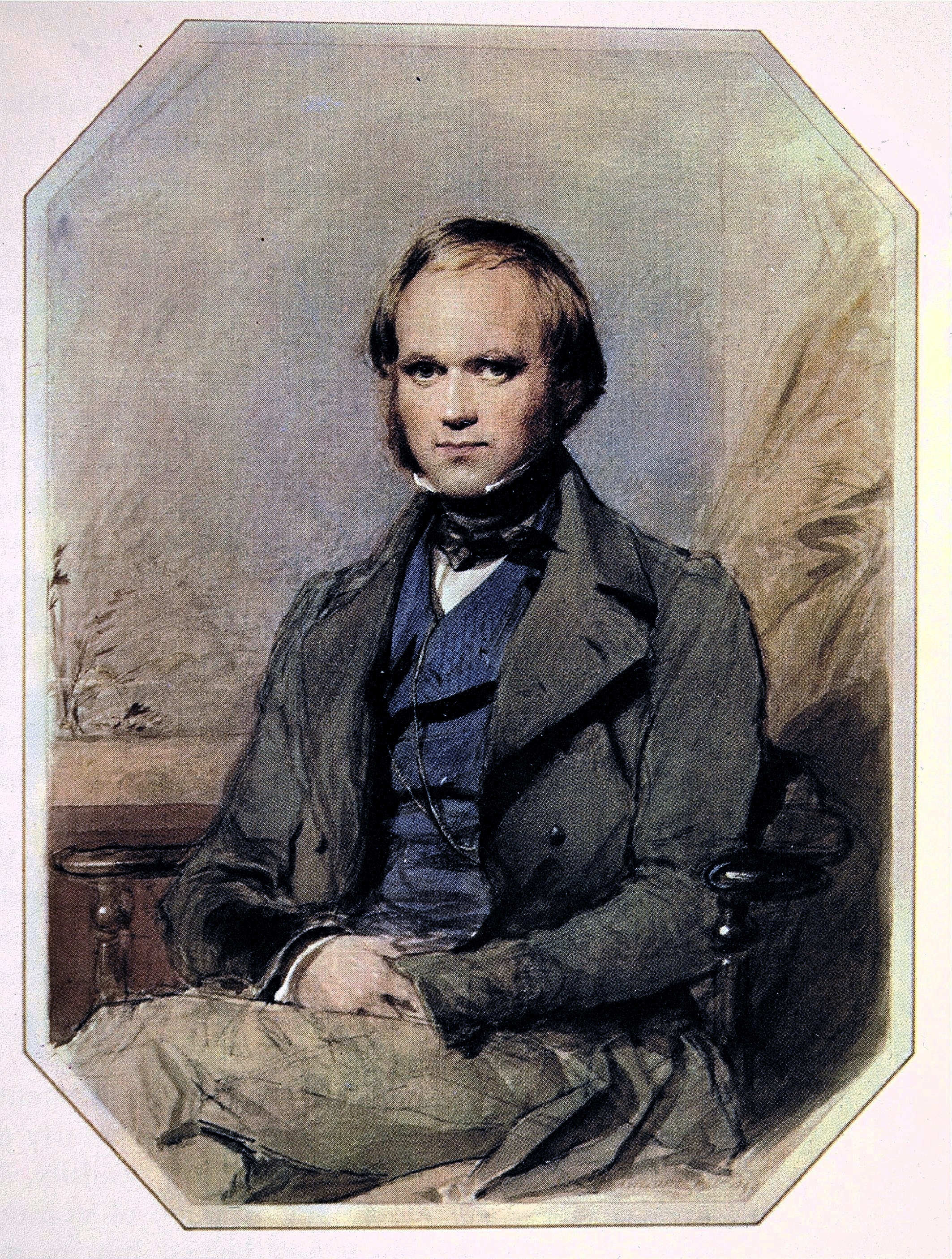

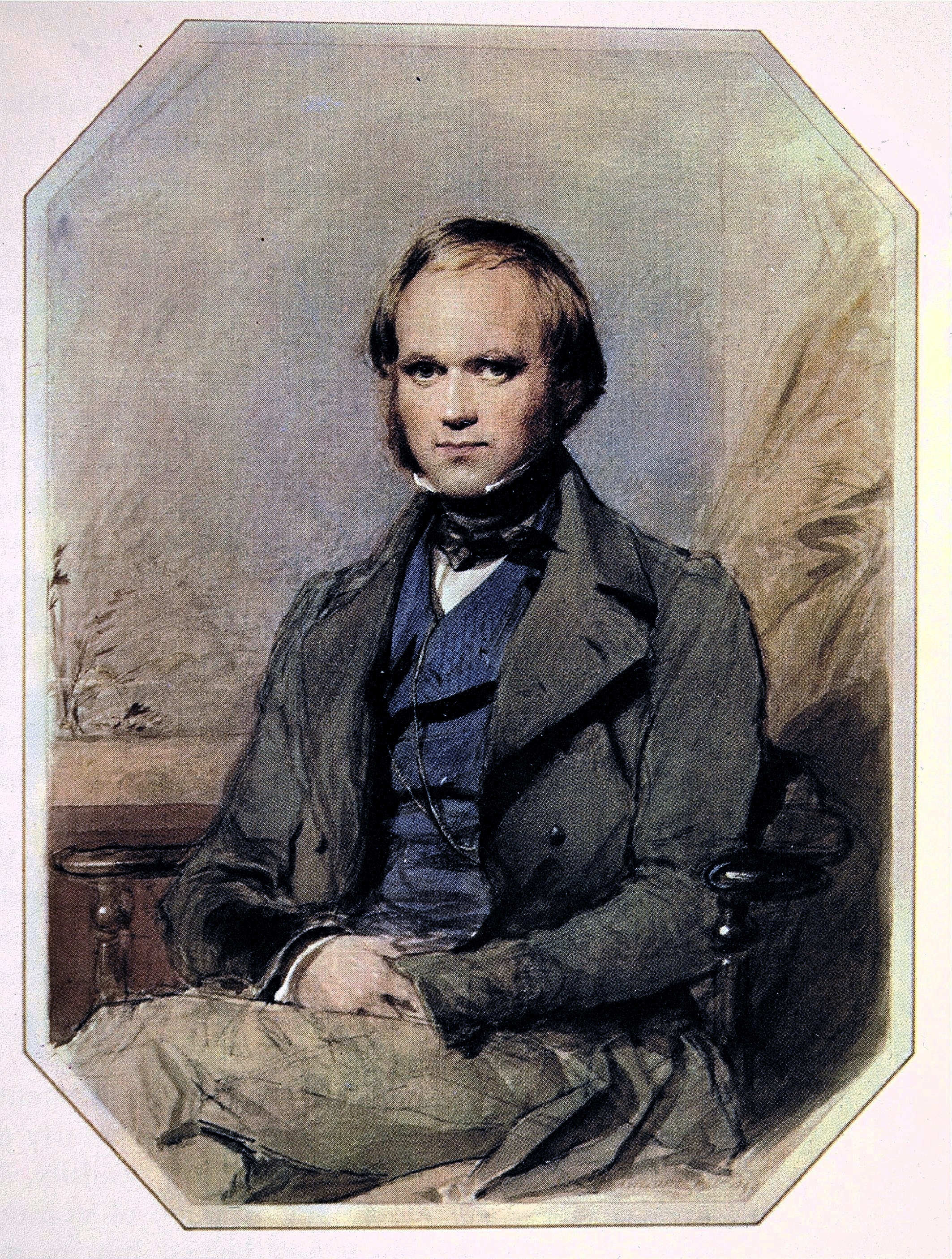

তত্ত্ব অনেক কাল পরে হাতে গিয়ে পড়ে চার্লস ডারউইনের। "অরিজিন অব স্পিসিস"-এর

পরেই ডারউইন তখন সবে আলোচনার মূলে এসেছেন। তার অরিজিন অব স্পিসিসে উনি আগেই দাবী

জানিয়েছিলেন বংশগতির সাথে প্রকরণ (variance) এর সম্পর্কের কথা। সেই বংশগতির

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উনি তখন আবার ফিরিয়ে আনলেন এই প্যানজেনেসিসকে। মেন্ডেলের

দাবীমতে, সারা শরীরের কোষগুলো থেকে

গেমুলস বলে একধরণের পদার্থ ক্ষরিত হয় - যা কিনা জমা হয়ে থাকে মানুষের

যৌনাঙ্গে। এ ভাবেই, সব কোষই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য অপত্যে পৌঁছে দেবার একটা

সুযোগ পায়। এ দিয়ে উনি অনেকগুলো পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যাও দিয়ে দিলেন। অনেক সময়েই

দাদুর বৈশিষ্ট্য নাতি পেয়ে যায়, কিন্তু ছেলে পায় না। সেটা কেন হয়? না অনেক

গেমুলস সুপ্ত হয়ে যায় জননের সময় কিন্তু পরবর্তীতে আবার জেগে উঠতে পারে। তারাই

এর জন্য দায়ী। এই তত্ত্ব উনি পেশ করলেন ১৮৬৮ সালে, তার বই "ভ্যারিয়েশন অব

এনিম্যালস এন্ড প্লান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন" নামক বইতে। এর পরের বই "দ্য

ডিসেন্ট অব ম্যান"-এ উনি মানুষের মধ্যে এর প্রভাব নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন, এই

একই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই। এই বইতে তিনি আরো বলেন যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য

আবার লিঙ্গভেদে সুপ্ত হয়ে যায়, তাই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে একই গেমুলস থেকে হলেও

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আলাদা ধরণের হয়। সবথেকে মজার কথা, ডারউইন এটাও বলেন যে জীবিত

সময়ে অর্জিত বৈশিষ্ট্যও পরবর্তী প্রজন্মে পৌছে দেওয়া সম্ভব - যেটা ছিল আদপে

ল্যামার্কের মতবাদ। যদিও বিবর্তনের জন্য এই অধিগত বৈশিষ্ট্যকে উনি স্বীকার

না করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন, গেমুলাস দিয়ে বংশগতি

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি সেই ল্যামার্কের ভুলটাই ফিরিয়ে আনলেন।

যদিও এখন এ নিয়ে হাসাহাসির এখন আর কিছু নেই, তবুও আরো কিছু সমসাময়িক তত্ত্ব নিয়ে

আলোচনা করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্যানজেনেসিসের মত আরেক তত্ত্বে মনে করা হত

মাতৃজঠরে ভ্রূণ কিছু অতিক্ষুদ্র অংশ নিয়ে তৈরী হয়। এই তত্ত্বের নাম

প্রিফর্মেশনিসম। এই অতিক্ষুদ্র অংশগুলো এক একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে

পারে। সহজ কথায়, যেভাবে ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়, সে ভাবেই আরো কিছু

ক্ষুদ্র

হোমানকুলাই (Homunculi) থেকে

ভ্রূণ তৈরী হয়। হোমানকুলাই আবার যে কোনো লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে,

কারণ উভয়ের উপস্থিতিতেই তা বৃদ্ধি পায়। ধর্মতত্ত্ববিদেরা আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে

দাবী জানালেন যে আজকের পুরুষেরা সকলেই তাহলে আদমের শুক্রথলির হোমানকুলাই থেকেই

তৈরী, আর নারীরা ইভের ডিম্বাশয়ের। আর আজকে যা আমরা জিনগত রোগ বলে জানি, তাকে ধরা

হল ভ্রূণ গঠনের সময় ভগবানের রোষ, বা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের কুচিন্তার ফল।

আবার এও মনে করা হত, যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের চাহিদা ঠিকঠাক না মেটানো

যায়, তবে হতাশা থেকে বাচ্চার বিকৃতির (এখনকার জিনগত রোগ) সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

নেপোলিয়ান তো আইনই পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা দোকান থেকে কিছু

জিনিস তুলে নিয়ে গেলেও তাদের শাস্তিও হবে না।

কিন্তু এই তত্ত্বও ধোপে বেশীদিন টেঁকে নি। মাইক্রোস্কোপের বহুল ব্যবহার শুরু

হবার অনেক খুঁজেও এরকম কোনো হোমানকুলাই পাওয়া যায় নি। দু-একটা নড়াচড়া করা

ছোটোখাটো কিছুও না। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব এর চেয়ে বেশী দিন চলেছিল, হয়ত

তত্ত্বটা ডারউইনের ছিল বলে, অথবা ছোটো গেমুলাসগুলো এতটাই "ছোটো" ভাবা হচ্ছিল যে

মাইক্রোস্কোপকেও বিজ্ঞানীরা ততটা ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু সেই আশায় জল

ঢেলে দিলেন আগস্ট ওয়েইস্ম্যান নামে আরেক বিজ্ঞানী। উনি একটি ইঁদুরের লেজ কেটে

দেখালেন যে লেজকাটা ইঁদুরের বাচ্চার লেজ তো গোটাই থাকে। কিন্তু গেমুলাস তাহলে 'মনে

রেখে' সেই বৈশিষ্ট্য পরের প্রজন্মে প্রবাহিত করে না। উনি বংশগতির ধারকের নাম

দিলেন জার্ম-প্লাসম আর বললেন, কোনো জীবের জীবদ্দশায় কোনো অধিগত বৈশিষ্ট্য (ইঁদুরের

কাটা লেজ) জার্মপ্লাসমকে প্রভাবিত করে না।

আগে ওয়েইনবার্গের বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে লেখার সময় লিখেছিলাম যে বিজ্ঞানী-মহলে 'হিরো'

অনেক, কিন্তু কোনো 'প্রফেট' নেই। এই ব্যাপারটাই বিজ্ঞানকে আবার সত্যের পথে আরো

একবার নিয়ে গেল। ডারউইন বিজ্ঞানীমহলে 'হিরো' হলেও তার বক্তব্য প্রমাণ ছাড়া

গ্রহণের প্রশই ওঠে না। তাই প্রমাণের অভাবে ডাস্টবিনে চলে গেল ডারউইনের বংশগতির

তত্ত্ব। আজও ডারউইনকে যুগান্তকারী বিজ্ঞানী বলে মানা হয়, কিন্তু তার বংশগতির

তত্ত্ব কেউ পড়েও দেখে না, ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধির ইচ্ছা না হলে।

বংশগতি নিয়ে হয়ত ডারউইনের মাথা ঘামানোরই দরকার হত না যদি তার সমসাময়িক আরেক

বিজ্ঞানীর কাজ তার হাতে এসে যেত। অবশ্য বিজ্ঞানী নন, পেশাগত ভাবে ইনি ছিলেন

ধর্মযাজক। ইনি হলেন

গ্রেগর যোহান মেন্ডেল - জিন-বিজ্ঞানের পিতৃপুরুষ। চেক রিপাবলিকে জন্মানো

মেন্ডেলের পরীক্ষায় ফল কখনই ভাল হত না। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উনি ফেল করার পরে পাকাপাকিভাবে ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেন।

কিন্তু চার্চের ফাদারের পরামর্শে গবেষণাও চালিয়ে যেতে থাকেন।

মনাস্ট্রিতে উনি মটর গাছের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস

লক্ষ্য করেন। উনি ধারণা করলেন বংশগতি কোনো বাহকের মাধ্যমে অপত্যের মধ্যে আসে,

এবং এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অথচ অপত্য পিতা-মাতা উভয়ের কাছ থেকেই অপত্য একটি করে

বাহক পেয়ে থাকে - পরবর্তীকালে এরই নাম দেওয়া হয় জিন। যেমন ধরা যাক যে মটর দুরকম

রঙের হয় - হলুদ আর সবুজ। ওনার ব্যাখ্যায় সবুজ মটরে উভয়ের থেকেই সবুজ(G)

হবার জিন পেয়েছে তাই ওটি সবুজ আর হলুদ মটরে অন্তত একটি জিন হলুদ(Y)

হবার জিন। শুধু GG

হল সবুজ, আর বাদবাকি

YY, YG

আর

GY

হল হলুদ। কারণ - হলুদ হল প্রকট বৈশিষ্ট্য আর সবুজ

হল সুপ্ত। এই ব্যাখ্যা সরাসরি বংশগতির অনেকগুলো সমস্যাকে সমাধান করে দিল। দাদুর

রোগ নাতির মধ্যে দেখা যায়, অথচ ছেলের মধ্যে দেখা যায় না - কারণ ছেলের মধ্যে

বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে - যে জিন এর জন্য দায়ী সেটা সুপ্ত বৈশিষ্ট্য। পরাগরেণু বা

বাহকের মধ্যে থাকে একটি মাত্র জিন। পদার্থবিদের মত সংখ্যা গুণে উনি দেখালেন এই

ভাঙা-জোড়ার পদ্ধতি পুরো র্যান্ডম -

YG

গাছের পরাগরেণুর মধ্যে অর্ধেক

Y

আর বাকি অর্ধেক G

থাকবেই। আর তৈরী গাছে ২৫% বা এক-চতুর্থাংশের রঙ

হবে সবুজ।

মজার কথা, ভাগ্যের ফেরে মেন্ডেলের এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীমহলে দাগ কাটতে পারল না।

উনি আরো কিছু মটর নিয়ে গবেষণা করার পরে স্থানীয় কিছু জার্নালে এ সংক্রান্ত

পেপার প্রকাশ করেন। তারপরে, আরো অনেক বিজ্ঞানীর সাথে উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল

নাগেলিকে লিখলেন এই আবিষ্কারের কথা। নাগেলির ব্যাপারটা পছন্দ হয় নি। উনি ১৪০

প্যাকেট বীজ পাঠালেন মেণ্ডেলকে - পরীক্ষাটি এই নতুন প্রজাতির ওপর করার জন্য।

দুর্ভাগ্যবশত এই নতুন প্রজাতিটি ছিল একধরণের সূর্যমুখী গাছ। এর মধ্যে মটরের মত

অত সহজে বোধগম্য কোনো জিন-নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্টতা ছিল না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই

মেন্ডেল হাল ছেড়ে দিলেন। এদিকে চার্চের ফাদার মারা যাওয়ায় উনি পুরোদমে

ধর্মযাজকের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর বিজ্ঞান থেকে হয়ে গেল তার স্বেচ্ছাবসর।

মেন্ডেলের অমূল্য কাজ চাপা পড়ে গেল।

১৯০০ সালে তিন বিজ্ঞানী মেন্ডেলের কাজ পুনরুদ্ধার করেন - কোহেন, শেরমাক আর

ভ্রিয়েস। এদের মধ্যে ঘটনাচক্রে কোহেন ছিলেন নাগেলির ছাত্র। আর ভ্রিয়েসই হিসাবে

ডারউইনের প্যানজেনেসিস অনুকরণে বংশগতির বাহকের নাম রাখেন প্যাঞ্জিন - যা থেকে

পরে জিন কথাটা এসেছে।

যা হোক, মেন্ডেলে ব্যাখ্যায় একটা ব্যাপার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছিল - এই বাহক কে? এই

জিন বলে ধারণাটাই তিনি তৈরী করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার বাস্তবে কোথায় থাকে আর

কি ভাবে বাহকের কাজ করে তা নিয়ে উনি কিছুই বলতে পারেন নি। ১৮৮৪ সালে মেন্ডেলের

মৃত্যুর সময়ে উন্নততর অণুবীক্ষণের কল্যাণে আবিস্কৃত হয় কোষের মধ্যের এক নতুন

অংশ - ক্রোমোজম। ক্রোমোজোম প্রতিটি জীবকোষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এই ক্রোমোজমের

সাথে মেন্ডেল-বর্ণিত বাহকের কি সম্পর্ক তা জানতে আরো দু দশক লেগে গেল।

১৯০২ সালে আমেরিকায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের

ছাত্র

ওয়াল্টার সাটন ফড়িং-এর ক্রোমোজোম অণুবীক্ষণের তলায় দেখতে গিয়ে দেখেন

ক্রোমোজোমও আসলে একজোড়া - ঠিক যেমন মেন্ডেল-বর্ণিত বাহকের হওয়ার কথা। কিন্তু

ঠিক একটা জায়গায় ব্যতিক্রম - শুক্র-কোষে (sex

cell)। এটাও মেন্ডেলের বর্ণনার সাথে হুবহু

মিলে যায় - মেন্ডেল বর্ণিত অপত্যের মধ্যে পিতা বা মাতার কাছ থেকে একটাই বাহক আসে।

উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মেন্ডেল বর্ণিত বাহক ক্রোমোজমের মধ্যেই আছে। ওনার লেখা

পেপার প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। পরে জার্মান বিজ্ঞানী বোভেরিও একই সিদ্ধান্তে

পৌঁছন। তাই এই মতবাদটি সাটন-বোভেরি মতবাদ বলে পরিচিত ছিল।

অথচ বিজ্ঞানীমহলে এই তত্ত্ব ছিল বিতর্কিত। আর সবার মত কলম্বিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক বিজ্ঞানী

টমাস হান্ট মরগ্যানও বিশ্বাস করেননি যে এরকমটা সম্ভব। তার প্রাথমিক যুক্তি

ছিল - যদি গোটা ক্রোমজোম দুভাগে ভেঙে একটুকরো অপত্যে চলে যায় তাহলে তো একসাথে

অনেক বৈশিষ্ট্য অপত্য অর্জন করবে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবে মিলেমিশে থাকে।

বাবার কাছ থেকেও কিছু আর মায়ের কাছ থেকেও কিছু বৈশিষ্ট্য অপত্য অর্জন করে -

শুধুমাত্র দুভাগে বিভক্ত ক্রোমোজোম দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

মরগ্যান

প্রথমে শিক্ষকতা করতেন ব্রিন মাওর কলেজে। সেখানে তার গবেষণার বিষয় ছিল ভ্রূণ,

লার্ভা আর পুনরুৎপাদন।

১৯০৪ সালে উনি বিয়ে করেন আরেক বিজ্ঞানী লিলিয়ানকে - যিনি পরে তাকে কাজে বরাবর

সাহায্য করেছেন। একই বছরে উনি কলম্বিয়ায় যোগদান করেন। কলম্বিয়ায় উনি প্রজনন নিয়ে

গবেষণা করার জন্য বেছে নেন একটা বিশেষ ধরণের মাছিকে - যার নাম ড্রসোফিলা - কারণ

এই মাছি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এই মাছি নিয়ে গবেষণা করতে করতে ওনার ল্যাবরেটরি

মাছিতে আর মাছির খাবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কিভাবে উনি দুধের কৌটোয় মাছি সংগ্রহ

করতেন বা মাছিদের খাওয়াতেন তা নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে।

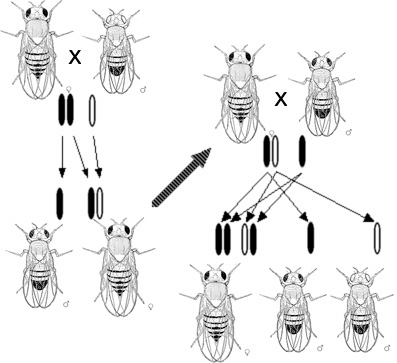

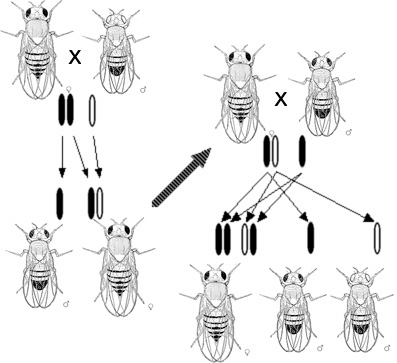

ড্রসোফিলার মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল - চোখের রঙ। মরগ্যান লক্ষ্য করলেন

কোনো কোনো পুরুষ মাছির চোখের রঙ হত সাদা, বাকি সাধারণ মাছিদের চোখ হয় লাল। সাদা

চোখ-বিশিষ্ট স্ত্রী-মাছি খুবই দুর্লভ। তখন বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন ক্রোমোসোমের

সাথে লিঙ্গের সম্পর্ক - দুটো

x

ক্রোমোজম পেলে হয় স্ত্রী আর একটা x

আর একটা

Y

হলে হয় পুরুষ। সুতরাং মরগ্যান ধারণা করে নিলেন যে

চোখের রঙ বহনকারী জিন হল

x

ক্রোমোজমের মধ্যে অবস্থিত আর সুপ্ত প্রকৃতির। ছেলেদের ক্ষেত্রে

x

ক্রোমোজোম একটাই, তাই সুপ্ত হলেও

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় প্রকট জিনের অভাবে। অন্যদিকে স্ত্রী-মাছির দুটো

x,

তাদের একটাতে জিনটা থাকলেও অন্যটার প্রকট জিন এই সাদা করার জিনের প্রভাব খর্ব

করে দেয়। তাই স্ত্রী মাছিতে সাদা চোখ দুর্লভ। তার এই ব্যাখ্যা ১৯১১ সালে

প্রকাশিত হল সায়েন্স পত্রিকায়।

কিন্তু মরগ্যানের প্রাথমিক খটকাটা তখনও দূর হয় নি। একসাথে সব বৈশিষ্ট্য - মানে

গোটা এক একটা ক্রোমোজমই কি পিতা বা মাতার কোনো একজনের কাছ থেকে আসে? এটা

পরীক্ষা করার জন্য উনি চোখের রঙ-এর মত আরেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন

- মাছির ডানার আকার। দেখা গেল এটিও

x

ক্রোমোজমের সাথে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যঅথচ, যে

যে মাছির চোখের রঙ সাদা, তার যদি ডানাও ছোটো হয়, তার মানে তার

x

ক্রোমোজমে উভয় জিনই রয়েছে। কিন্তু তার

কয়েক প্রজন্মের অপত্যদের মধ্যে দেখলে দেখা যায় যে মাছির চোখ সাদা তার ডানা আবার

ছোটো নাও হতে পারে। তার মানে, কোনো না কোনো ভাবে একই

x

ক্রোমোজম থেকে দুটো জিন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। উনি এই পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করলেন

যে ক্রোমোজমগুলো কোনোভাবে ভেঙে আবার জোড়া লাগে। এই ঘটনা ঘটে যখন দুই

ক্রোমোজম-বিশিষ্ট কোষ থেকে এক ক্রোমোজম-বিশিষ্ট শুক্রকোষ (sex-cell)

তৈরী হয়। এর নাম দিলেন উনি

রিকম্বিনেশন। উনি আরো ধারণা করলেন যে জিনগুলো ক্রোমোজম-সজ্জায় যত দূরে

থাকে, তত তাদের রিকম্বিনেশনের ফলে আলাদা হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

রিকম্বিনেশন আবিষ্কারের সাথে সাথেই বংশগতি সম্পর্কিত তত্ত্বগত বিতর্ক শেষ হল।

কারণ, তত্ত্বগতভাবে জিন কিভাবে বাহিত হয় আর কিভাবে পরিবর্তিত হয় -সে নিয়ে ধারণা

সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তখনো জানা যায় নি ক্রোমোজমের মধ্যে জিন কি ভাবে

সজ্জিত থাকে বা জিন বস্তুটা আসলে কি ও তার গঠন কি।

১৯১৫ সালে মরগ্যান তার দুই সহকারী বিজ্ঞানীর সাথে মিলে প্রকাশ করেন একটি বই -

দ্য মেকানিসম অব মেন্ডেলিয়ান হেরিডিটি। এতেই উনি দাবী করেন ক্রোমোসোমে

রৈখিকভাবে সজ্জিত আছে কিছু মেন্ডেলিয়ান ফ্যাক্টর - যারা পুরুষানুক্রমে জীবের

বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই সময়ের মধ্যে উনি ড্রসোফিলার ৩০টি বিভিন্ন জিনের সঠিক

অবস্থান নির্ণয় করে ফেলেছিলেন। এর আরো চার বছর পরে আরো অনেক ড্রসোফিলার মিউটেশন

লক্ষ্য করার পরে উনি আবার আরেকটি বই লেখেন - দ্য ফিজিক্যাল বেসিস অফ হেরিডিটি।

এই বইতে মেন্ডেলিয়ান ফ্যাক্টর ছেড়ে উনি প্রথম জিন শব্দটা ব্যবহার করেন, যা এখনো

অবধি বংশগতির একককে বোঝাতে ব্যবহার হয়। মরগ্যান এই জিনের আবার কয়েকদফা

বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেন। উনি বলেন একই জিন কয়েকটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমন যে কোনো বাহ্যিক প্রকৃতি (রঙ, উচ্চতা ইত্যাদি)

একাধিক জিন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সবশেষে দাবী জানান যে বংশগতি কেবলমাত্র

জিনের বৈশিষ্ট্য, সমগ্র জীবের বৈশিষ্ট্য নয় - মানে জীববৈশিষ্ট্যের যেটুকু

জিন-নিয়ন্ত্রিত, সেটুকুই কেবলমাত্র বংশগতির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে যাবে -

বাকিটা যাবে না। সহজবোধ্য, এ কারণেই লেজকাটা ইঁদুরের বাচ্চার লেজ গোটাই থাকবে।

কারণ, কাটা লেজ তো আর জিনকে প্রভাবিত করতে পারে না।

মরগ্যানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৩ সালে উনি নোবেল পুরষ্কার পেলেন

- জিন-বিজ্ঞানী হিসাবে উনিই প্রথম। সূচনা করে দিয়ে গেলেন এক নতুন অধ্যায়ের।

ওয়াডিংটন নামে ওনার সমসাময়িক বিজ্ঞানী বলেন - "গ্যালিলিও বা নিউটনের মতই

মরগ্যানের আবিষ্কার আমাদের কল্পনাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল"। পচাগলা এক

ল্যাবরেটরিতে দিনের পর দিন পড়ে থেকে মাছির ওপর নজর রেখে যুগান্তকারী আবিষ্কারের

মূল ব্যক্তিত্ব এক বিজ্ঞানী এর থেকে আর কিই বা বেশী প্রশংসা আশা করতে পারেন?

২য় পর্ব পড়ুন...

এপ্রিল ৬,

২০০৭

[email protected]

দিগন্ত

সরকার, কম্পিউটার প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান লেখক।

|

|

|