সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সময়গুলোতে সপ্তাহান্তে একবার হলেও সেরাঙ্গুন

যেতাম। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাঙালীরা সবাই সেরাঙ্গুন জায়গটাকে চেনেন।

বাঙালী খাবার দাবার খেতে, কিংবা বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়তে চাইলে

সেরাঙ্গুন ছাড়া কারো গতি নেই। শুধু খাবারের দোকান বা বাংলা পত্রিকাই বা

বলি কেন, সেরাঙ্গুনে কি নেই! বাঙালী লুঙ্গি, গামছা কিংবা ‘হালাল মাংস’

থেকে শুরু করে মৌসুমীর ছবি সম্বলিত ‘ফোন কার্ড’, কিংবা বিপাশার ছবিওয়ালা

‘লাক্স সাবান’, তিব্বতী কদুর তেল সবই পাবেন সেখানে। আমার অবশ্য কদুর

তেল কেনার শখ ছিল না কখনও। আমার ক্ষেত্রে যেটা হত আমার বাসার পাশে

কেমেন্টির ফুড স্টলে রোজ রোজ চাইনিজ বা মালে খাবার খেতে খেতে একসময়

অরুচি ধরে যেত। হঠাৎ

করেই তখন একদিন ইচ্ছে হত ধনে পাতা আর টম্যাটো দিয়ে বাঙালী কায়দায় রান্না

করা রুইমাছ দিয়ে ভাত খেতে। তখন এম.আর.টি (সিঙ্গাপুরের পাতাল রেলের নাম)

চেপে সটান চলে যেতাম সেরাঙ্গুনে।

এমনি একদিন রবিবারের অলস দুপুরে ঘুম ভেঙে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছি।

রোববার ছুটির দিন। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার তাড়া নেই। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে

করছে না একদমই। এরকম উঠবো-উঠি করে গড়াগড়ি করতে করতেই সকাল পার করে

দুপুরে করে ফেললাম। পেটে খিদে মোচর দিতে শুরু করায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই

হল শেষ পর্যন্ত। ভাবলাম খেতে যখন হবেই সেরাঙ্গুনে গিয়েই খাওয়া যাক।

চোখের সামনে ভেসে উঠল রুইমাছের ঝোল, বেগুন ভাজি, আলুভর্তা, ডাল। তড়াক

করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। হাতমুখ ধুয়েই বাইরে বেড়িয়ে পড়লাম, তারপর

সোজা এম.আর.টি স্টেশনে। সেরাঙ্গুনে নেমে সেখানকার এক বাঙালী খাবারের

দোকানে (মোহাম্মদীয়া রেস্টুরেন্ট) খেয়ে দেয়ে তন্ময়ে একটু ঢু মারার জন্য

উঠে পড়লাম। তন্ময় হচ্ছে কাঁচা বাজারের দোকান। বাঙালীদের জন্য মাছ আর

‘হালাল’ মাংসের আরত। সাথে পুঁই শাক, ডাটা শাক আর কচুশাক, ঝিঙ্গা, বেগুন,

লাউ সবই পাবেন। ভাবলাম এসেছি যখন বাজারটা সেরে যাই। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে

থমকে দাঁড়ালাম। এক ‘সুললিত’ কণ্ঠের ওয়াজ-মাহফিলের আওয়াজ কোথা থেকে যেন

ভেসে আসছে। আমার তো আক্কেল গুরুম। এই ভর দুপুরে এখানে ওয়াজ করছে কে রে

বাবা! গলাটা বাড়াতেই হল। দেখলাম তন্ময়ের পাশে নতুন গজিয়ে ওঠা ক্যাসেটের

দোকান থেকে আসছে এই আওয়াজ। ক্যাসেটের দোকানে বাজবে গান-মান্না দে, সুমন

কিংবা নচিকেতা না বাজুক, অন্ততঃ মমতাজের ‘বুকটা ফাইট্যা যায়’ তো বাজতে

পারে! কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে হেরে গলায় ওয়াজ কেন। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে

জেনে নিলাম এটা নাকি দেলোয়ার হোসেন-সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেট। ওটা শুনলে

নাকি ‘বালা মুসিবৎ’

দূর হয়! এই ধর্মীয় জিকির তুলে ‘বালা মুসিবৎ’

দূর করার ব্যাপারটি ইদানিং সব জায়গাতেই বোধহয় ঢুকে গেছে। মনে আছে

ছোটবেলায় ঢাকা থেকে দূর পাল্লার বাসে করে যখন চট্টগ্রাম যেতাম, তখন

বাসের ড্রাইভার ক্যাসেট প্লেয়ারে চালিয়ে দিত হিন্দি ছবির গান। আর আমরা

গানের তালে তালে পা ঠুকতাম - ‘হাওয়া মে উড়তে যায়ে, মেরে লাল দোপাট্টা...’।

কিন্তু নব্বই দশকের পর সেই বাসগুলোতেই যখন উঠতাম তখন সেখানে হিন্দি

গানের বদলে শুনতে পেতাম ক্কারী হাবিবুল্লাহ বেলালীর কোরান তেলোয়াত (এখন

বোধ হয় বাজতে থাকে সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেট, কে জানে!)। কেউ সেগুলো বন্ধ

করার সাহসটুকু দেখাতে পারত না। খোদ্ সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে কথা! শুধু

এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় বিজ্ঞানমনষ্ক সমাজ নির্মাণে আমরা কতটুকু

এগুতে পেরেছি। যাহোক, সেদিন আমিও তন্ময়ের পাশে ওই ক্যাসেটের দোকানে

দাঁড়িয়ে নিজের ‘বা মুসিবৎ’

দূর করার মানসেই বোধ হয় সাঈদীর ওয়াজের প্রতি মনোযোগী হলাম। ভদ্রলোক

বয়ান করেন ভাল। বাংলাদেশের হতদরিদ্র লোকগুলো দূর-দূরান্ত থেকে কিসের

আশায় তার বয়ান শুনতে পাগলের মত সাঈদীর ওয়াজে ছুটে যান, তা বোঝা যায়।

মানুষের ‘আবেগ আর দুর্বলতা’ নিয়ে খেলতে পারেন বটে ভদ্রলোক। কখনও তার

প্রিয় নবীজীর ওপর কাফেরদের অত্যাচারের ফিরিস্তি দিতে দিতে হাউ মাউ করে

কাঁদতে থাকেন, আবার কখনও বা ইহুদি-নাসারাদের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহায়

অগ্নিশর্মা হন। নামাজ-রোজার ফজিলত থেকে শুরু করে নারীদের বেপর্দা

চলাফেরার বিপদ-সবই আছে তার বয়ানে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ঠাক ছিল; বয়ান করতে

করতে ভদ্রলোক ‘সবজান্তা শমশেরের’-এর মতই দর্শন আর বিজ্ঞানের জগতেও ঢুকে

পড়লেন। কাঁপা কাঁপা গলায় ফিরিস্তি দিতে থাকলেন আল্লাহতালার সৃষ্টি কত

নিখুঁত, কত ‘পারফেক্ট ডিজাইন’। কোথাও কোন খুঁত নেই! তারপরেও নাস্তিকেরা

কন যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে না! সাঈদী সাহেব খোদা-তালার সৃষ্টি যে কত

নিখুঁত তা প্রমাণ করার জন্য বেছে নিলেন মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

‘চোখ’কে। আমি তো অবাক। ভাবলাম একবিংশ শতকের ‘উইলিয়াম প্যালে’র আবির্ভার

হল নাকি! মনোযোগ দিয়ে শুনলাম হুজুর কি বলেন। পাকা দার্শনিকের মত বলে

চললেন, এমন নিখুঁত অঙ্গ নাকি কোথাও নেই। খোদাতালার অপূর্ব ডিজাইন।

বিজ্ঞানীরা হাজার চেষ্টাতেও অমনতর চোখ কখনও তৈরি করতে পারেনি, পারবেও

না ইত্যাদি।

আমি মনে মনে হাসলাম। বুঝলাম আধুনিক বিজ্ঞান কিছুই তার পড়া হয়নি, যদিও

আইডি (ID

বা

Intelligent Design) বা

‘বুদ্ধিমত্ত পরিকল্প/নকসা’ নামধারী আধুনিক সৃষ্টিবাদীদের ভুল প্রচারণাকে

গ্রহণ করেছেন বেশ ভালভাবেই। বিজ্ঞানীরা বলেন সাঈদীর মত লোকেরা চোখকে

যতটুকু নিখুঁত ভাবেন, সেরকম মোটেই নয়। প্রাণীদেহে চোখের উদ্ভব একদিনে

হয়নি, হয়েছে দীর্ঘকালের বিবর্তনের পথ ধরে। আর বিবর্তন বা প্রাকৃতিক

নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে

দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই

প্রাণীদেহে অনেক ত্রটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়। মানুষের চোখও তার

ব্যাতিক্রম নয়। মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভিতরে একধরনের আলোগ্রাহী কোষ

আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং তারপর একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের মাধ্যমে

তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই।

মানুষের চোখ যদি কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টার ‘সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত নকসা’

(perfect design)

হত তা হলে নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলোগ্রাহী

কোষগুলোর সামনের দিকে বসানো থাকত না! কারণ এ ধরনের নকসায় অপটিক নার্ভের

জালিতে বাধা পেয়ে আলোর একটা বড় অংশ ফিরে যায় আর আমরা এমনিতে যতখানি

দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাই এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক

কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম।

আমাদের অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু

তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের

অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের

দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও কমে যায়। শুধু তাই নয়, স্নায়ুগুলোর এই

অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

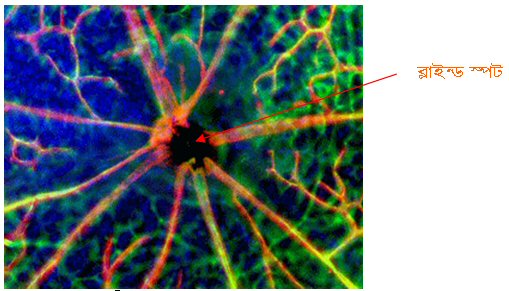

এ স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার

ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দুর (blind

spot) সৃষ্টি হয়।

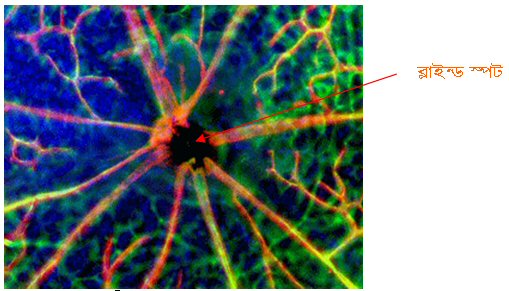

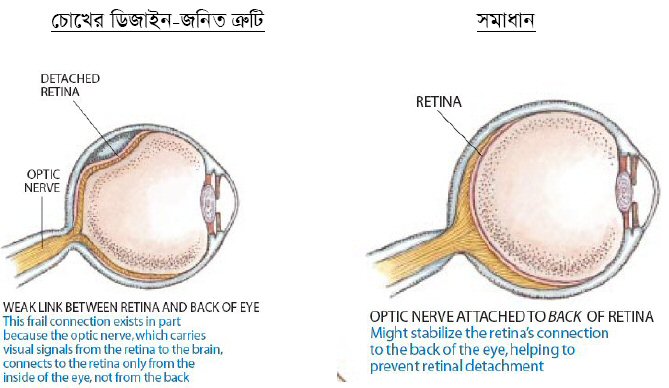

চিত্র : চোখের ভেতর তৈরি হওয়া অন্ধ স্পট

আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই অন্ধবিন্দুটি

রয়েছে, আমরা আপাততভাবে বুঝতে না পারলেও ওই স্পটটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি

সাদা হয়ে যায়। মানুষের চোখের আরও সমস্যা আছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে

দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। দেখা দেয় দূরদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টিসহ নানা

ধরনের সমস্যার। এর কারণ হচ্ছে আমাদের কর্নিয়ার মধ্যে সংরক্ষিত তরল

সময়ের সাথে সাথে তার স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। চুরন্ধৃ বা আইরিস এবং

লেন্সের ফোকাস নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশীগুলোর গতিশীলতা সময়ের সাথে সাথে

অনেক কমে যায়; লেন্স ঝাপসা হয়ে আসে, রঙের ব্যতিচার ঘটে। শুধু তাই নয়,

যে রেটিনা আমাদের চারপাশের ছবিগুলোকে আমাদের মস্তিষ্কে স্থানান্তরের

জন্য দায়ী - অনেক সময় অতি সহজেই চোখের পেছন থেকে

বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার ফলে এমনকি অন্ধত্ব পর্যন্ত ঘটতে পারে।

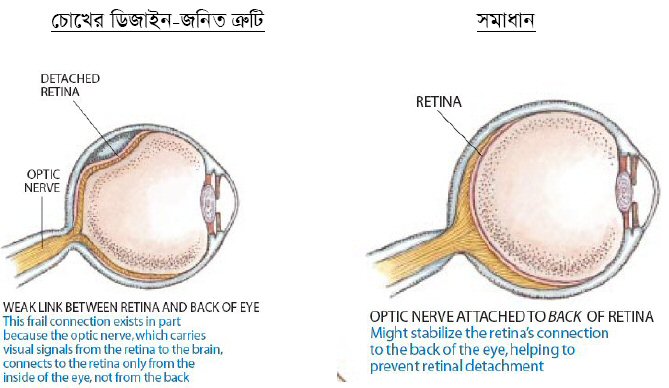

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামান্য ‘রি-ইঞ্জিনিয়ারিং’ এবং ‘রি-ডিজানিং’ এই

ব্যাড ডিজাইন থেকে মুক্তি দিতে পারে। নিচের ছবিতে প্রকৌশলবিদের

দৃষ্টিকোণ থেকে চোখের ডিজাইন জনিত সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে।

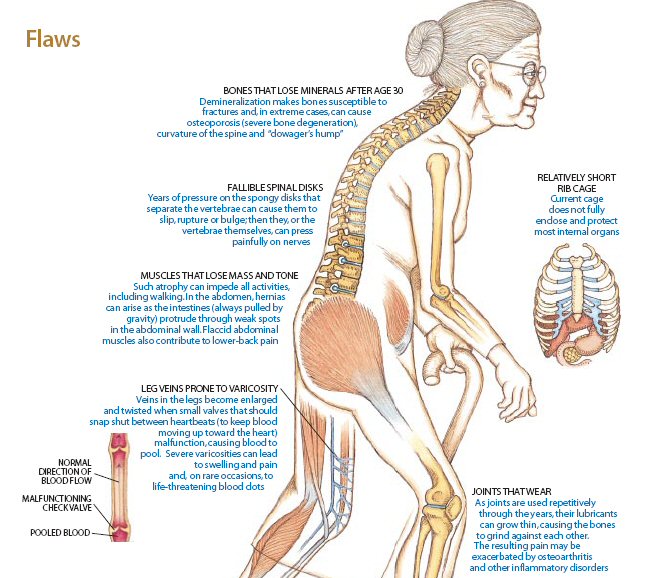

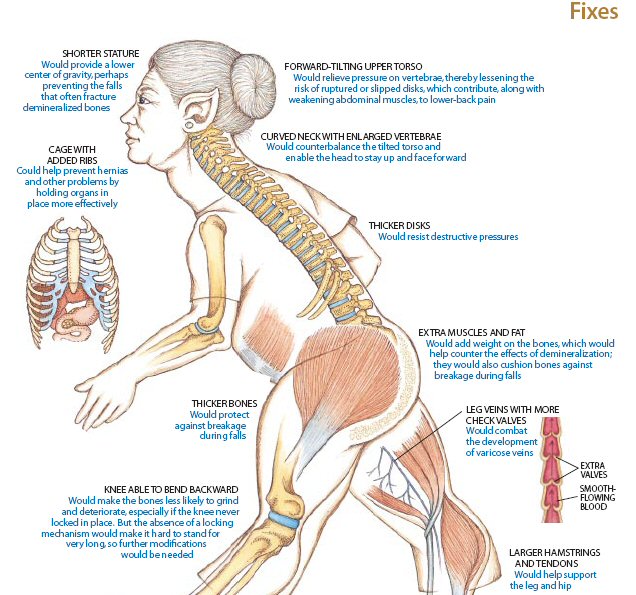

চিত্র : কোন সর্বজ্ঞ স্রষ্টার নিখুঁত সৃষ্টিতে নয়, বরং প্রাকৃতিক

নির্বাচনের মাধ্যমে চোখের উদ্ভব হওয়ায় আমাদের চোখে অনেক ধরনের

‘ডিজাইন-জনিত’ ত্রুটি রয়ে গেছে, যেগুলোর অনেকগুলোই ইঞ্জিনিয়ারের

দৃষ্টিকোণ থেকে সুচারুভাবে ‘রি-ডিজাইন’ করে সমাধান করা সম্ভব।

সাঈদী সাহেব যাই বলুন না কেন, অনেক প্রাণীর চোখই তথাকথিত ‘সৃষ্টির সেরা

জীব’ মানুষের চোখের চেয়ে উন্নত। কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি

যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা,

কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভাল দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে

যাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাসের কথাই ধরা

যাক। এদের মানুষের মতই একধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটসহ চোখ থাকলেও অপটিক

নার্ভগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন

অন্ধবিন্দুর সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের

এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে

শুধুমাত্র ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে

নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মানুষের মত মেরুদ-ী প্রাণীর

চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক

আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই

সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল

গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা

স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড

জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের

অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের

স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো

মলাষ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি

এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন

পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরি হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা

নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামাতে হত না।

সাঈদী সাহেব যে বলেছেন বিজ্ঞানীরা কখনো চোখ তৈরি করতে পারবে না, এটিও

স্্েরফ মিথ্যাচার। মানুষের চোখের চেয়ে শক্তিশালী ‘চোখ’ অনেক আগেই তৈরি

করা হয়েছে। আসলে মানুষের চোখ অপটিক্যাল ইমেজিং ডিভাইস হিসাবে খুবই

দুর্বল -কেবল লাল থেকে বেগুণী বর্ণালীর সীমায়

সংবেদনশীল। ফলে মানুষ বিকিরণ স্পেক্ট্রামের এক ক্ষুদ্র অংশ (৪০০-৭০০

ন্যানোমিটার*) মাত্র দেখতে পায় (1

nm = 10-9m)।

বিজ্ঞানীদের তৈরি অবলোহিত টেলিস্কোপগুলো এর চাইতে অনেক বেশি পরিসরে

সংবেদনশীল। ওগুলোর কথা না হয় বাদ দিন, বাজারে পাওয়া যে কোন সস্তা দামের

ক্যামেরাও মানুষের চোখের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর যে বৈজ্ঞানিক

ক্যামেরাগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে ব্যবহৃত হচ্ছে (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়

তরঙ্গ কিংবা বর্ণালী বিশ্লেষণ ও উদ্ঘাটনে), সেগুলো মানুষের চোখের চেয়ে

হাজারগুণ শক্তিশালী।

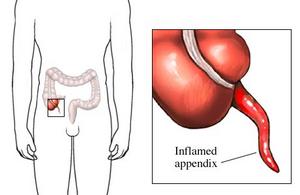

মানবদেহে এ ধরনের ‘ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের’ অনেক প্রমাণ হাজির করা যায়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল মানবদেহে থেকে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায়

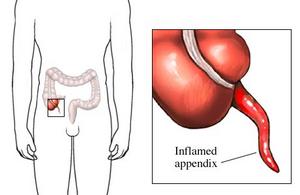

অঙ্গের অস্তিত্ব¡। যেমন, আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অ্যাপেন্ডিক্স কিংবা

পুরুষের স্তনবৃন্ত। এগুলো তো দেহের কোন কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে

অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগের বড় উৎসই

হল অ্যাপেন্ডিক্স নামের বাড়তি প্রত্যঙ্গটি। তা হলে এগুলো দেহে থাকার

পেছনে কি ব্যাখ্যা? একজন সর্বজ্ঞ স্রষ্টা কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পকের

(ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের) সৃষ্টি এত বুদ্ধিহীন (আনইন্টেলিজেন্ট) হবে

কেন যে ত্রুটিগুলো ছা-পোষা সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে? শুধু তো

অ্যাপেন্ডিক্স নয়, আমাদের দেহে রয়ে গিয়েছে চোখের নিক্টিটেটিং ঝিল্লি,

কান নাড়াবার কিছু পেশী, ছেদক, পেষক এবং আক্কেল দাঁত, মেরুদন্ডের একদম

নিচে থেকে যাওয়া লেজের হাড়, সিকামসহ শতাধিক নিষ্ক্রিয়, অবান্তর এবং

বিলুপ্ত অঙ্গাদি। কোন মহান ‘সৃষ্টি তত্ত্ব’ কিংবা ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’

দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। এ মুহূর্তে এগুলোকে সফলভাবে ব্যাখ্যা

করতে পারে কেবল বিবর্তন তত্ত্ব। দেখা গেছে, এপেন্ডিক্স এবং সিকাম

মানুষের কাজে না লাগলেও তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হজম করার জন্য

অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রাচীন নরবানর যেমন

Australopithecus robustus

তৃণসহ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করত। এখনো

শিম্পাঞ্জীরা মাংশাসী নয়। কিন্তু মানুষ খাদ্যাভাস বদল করে লতা পাতার

পাশাপাশি একসময় মাংশাসী হয়ে পড়ায় দেহস্থিত এই অঙ্গটি ধীরে ধীরে একসময়

অকেজো এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এখন অ্যাপেন্ডিক্স এবং সিকাম আমাদের

কাজে না লাগলেও রেখে দিয়ে গেছে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ‘বিবর্তনের

সাক্ষ্য’। এ ধরনের মন্দ নকসার দৃষ্টান্তগুলো বিবর্তন ছাড়া আর কোনভাবেই

ব্যাখ্যা করা যায় না।

চিত্র: অ্যাপেন্ডিক্স দেহের কোনই কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে

অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগের বড় উৎসই হল এই অ্যাপেন্ডিক্স।

সাযেন্টিফিক আমেরিকানের ২০০১ সালের মার্চ সাংখ্যায় এস জে ওলশ্যাঙ্কি,

ব্রুস কেয়ার্নস এবং রবার্ট এন বাটলার লিখিত 'If

Humans were build to last'

শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধে লেখকত্রয় মানবদেহের

বিভিন্ন ‘ব্যাড ডিজাইন’ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়,

একজন দক্ষ প্রকৌশলবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সে সমস্ত ডিজাইনজনিত

ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সমাধান দিয়ে বলেছেন, ‘এভাবে ত্রুটিগুলো সারিয়ে

নিতে পারলে সবারই একশ বছরের বেশি দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব।’ প্রবন্ধটি থেকে

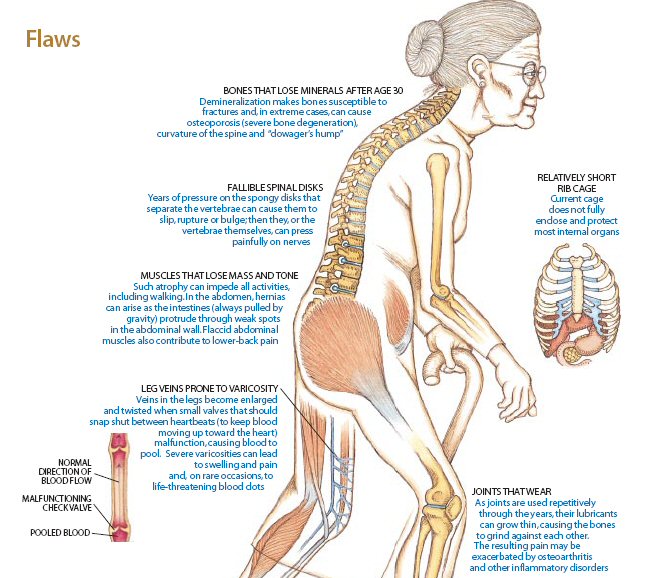

কিছু উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখা গেছে আমাদের দেহে

ত্রিশ বছর গড়াতে না গড়াতেই হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়ে যায়, যার ফলে হাড়ের

ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, একটা সময় অস্টিওপরোসিসের মত রোগের উদ্ভব হয়।

আমাদের বক্ষপিঞ্জরের যে আকার তা দেহের সমস্ত অভ্যন্তরীণ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু হাড় নয়, আমাদের

দেহের মাংসপেশীও যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ। বয়সের সাথে সাথে আমাদের পায়ের

রগগুলোর বিস্তৃতি ঘটে যার ফলে প্রায়শই পায়ের শিরা ফুলে ওঠে। সন্ধিস্থল

বা জয়েন্টগুলোতে থাকা লুব্রিকেন্ট পাতলা হয়ে সন্ধিস্থলের ক্ষয়

ত্বরান্বিত করে। পুরুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি

পেয়ে প্রস্রাবের ব্যাঘাত ঘটায়।

চিত্র: সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যায় মানবদেহের

বিভিন্ন ‘দুর্বল ডিজাইন’ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

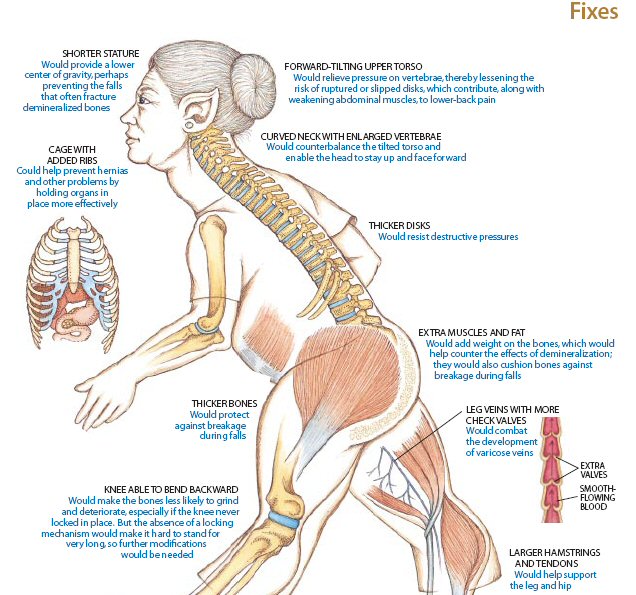

ওলশ্যাঙ্কি, কেয়ার্নস এবং বাটলার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন ত্রুটি

বিচ্যুতিগুলো দূর করার পর ‘পারফেক্ট ডিজাইনের’ অধিকারী মানবদেহের চেহারা

ঠিক কিরকম হতে পারে। এ ধরনের দেহে থাকবে বিরাট কান, তারসংযুক্ত চোখ,

বাঁকানো কাঁধ, সামনের দিকে ঈষৎ

ঝুঁকে পড়া কবন্ধ, ক্ষুদ্রকায় বাহু এবং কাঠামো, সন্ধিস্থলের চারিদিকে

অতিরিক্ত আস্তরণ বা প্যাডিং, অতিরিক্ত মাংসপেশী, পুরু স্পাইনাল ডিস্ক,

রিভার্সড হাঁটুর জয়েন্ট ইত্যাদি। তিনি হয়ত আমাদের বর্তমান তথাকথিত

‘সৌন্দর্যের স্ট্যন্ডার্ড’ অনুযায়ী ভুবনমোহিনী প্রিয়দর্শিনী হিসেবে

বিবেচিত হবেন না, কিন্তু শতায়ু হবার জন্য সঠিক কাঠামোর অধিকারী হিসেবে

গ্রহণযোগ্য হতেই পারেন।

চিত্র: মানবদেহের বিভিন্ন ‘দুর্বল ডিজাইন’ দূর করে শতায়ুর অধিকারী

কাঠামো বানানো সম্ভব (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যার

সৌজন্যে)।

মন্দ ও ত্রুটিপূর্ণ নকসার উদাহরণ আরো অনেক আছে। মহিলাদের জননতন্ত্র

প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে অনেকসময়ই নিষিক্ত স্পার্ম

ইউটেরাসের বদলে অবাঞ্ছিতভাবে ফ্যালোপিয়ান টিউব, সার্ভিক্স বা ওভারিতে

গর্ভসঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাপারটিকে বলে ‘একটোপিক প্রেগন্যান্সি’। ওভারী এবং

ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অতিরিক্ত একটি গহবর থাকার ফলে এই ধরনের

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এটি মানবদেহে ‘ব্যাড ডিজাইনের’ চমৎকার

একটি উদাহরণ। আগেকার দিনে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিশুসহ মায়ের

জীবন সংশয় দেখা দিত । এখন চিকিৎসা

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগে থেকেই গর্ভাপাত ঘটিয়ে মায়েদের জীবনহানীর

আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে তোলা গেছে।

চিত্র: ‘একটোপিক প্রেগন্যান্সি’:

মানবদেহের মন্দ নকসার আরেকটি উদাহরণ।

মানুষের ডি এন এ তে ‘জাঙ্ক ডিএনএ’ নামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা

আমাদের আসলে কোন কাজেই লাগে না। ডিস্ট্রফিন জিনগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয়ই

নয়, সময় সময় মানবদেহে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটায়। ডি এন এ’র বিশৃক্সক্ষলা

‘হান্টিংটন ডিজিজের’ এর মত বংশগত রোগের সৃষ্টি করে। আমাদের গলায় মুখ

গহব্ব বা ফ্যারিংস এমনভাবে তৈরি যে একটু অসাবধান হলেই শ্বাস নালীতে

খাবার আটকে আমরা ‘চোক্’ করি। এগুলো সবই প্রকৃতির মন্দ নকসার বা ‘ব্যাড

ডিজাইনের’ উদাহরণ।

ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, জ্যোতির্বিদ্যাতেও

দৃশ্যমান। বিশ্বাসীরা যদিও সব কিছুর পেছনেই ‘মানব সৃষ্টির’ সুমহান

উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, তবে তাদের যুক্তি কোনভাবেই ধোপে টেকে

না। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর ঈশ্বর

কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর তারপর আরো ৬০০

কোটি বছর লাগিয়েছিলেন ‘মানুষের উন্মেষ’ ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা

পাওয়া যায় না। এটি নিঃসন্দেহেই মন্দ নকসায়নের বা ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ।

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের

একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে

এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? অথচ তথাকথিত

মনুষ্যকেন্দ্রিক যুক্তির দাবিদারেরা তা করতেই আজ সচেষ্ট। আর তা ছাড়া

প্রাণ কিংবা পরিশেষে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই

হয় মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই

করেছেন বেশি। বিগ ব্যাং ঘটানোর কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক একটি

সাধারণ গ্রহে প্রাণ সঞ্চার করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি

করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি ছোট বড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ

- যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেয়েও বন্ধ্যা, ঊষর আর

প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন নিস্তব্ধ গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করেই

ঈশ্বর ক্ষান্ত হননি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ (Dark

matter) এবং গুপ্ত শক্তি (Dark

energy)-যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই,

এমনকি প্রাণ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান।

আসলে এ ব্যাপারগুলোকেও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করলে কোন

সমাধানে পৌঁছুনো যাবে না। আমরা যতই নিজেদের সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে

সান্ত¡না খোঁজার চেষ্টা করি না কেন, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে

প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোন ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোন

বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার সুমহান উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ‘বিজ্ঞানের জন-ধীশক্তি বিষয়ক’ বিভাগের অধ্যাপক

ড. রিচার্ড ডকিন্স সেটিকেই স্পষ্ট করেছেন নিচের ক’টি অসাধারণ

পঙক্তিমালায় (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নভেম্বর, ১৯৯৫:৮৫):

‘আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান

বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই,

উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন শুভাশুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন

উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না’।